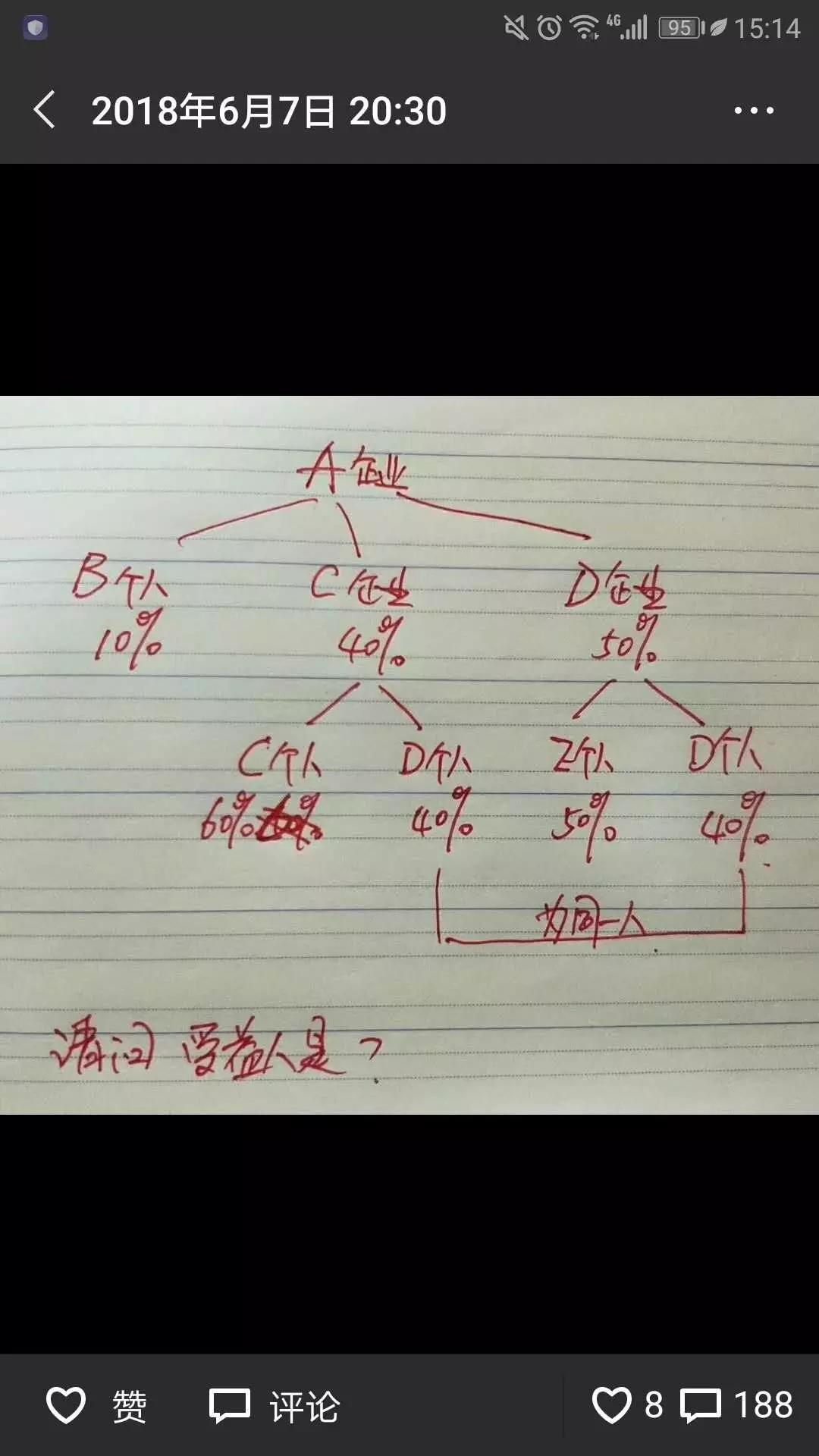

前不久,笔者借用一位朋友的图片发了一个朋友圈,想看一看自己心中的受益所有人答案与大家的是否一致(虽然图中D企业少了10%,我们暂且认为这10%属于F个人;虽然图片中写的是受益人,我们暂时理解是受益所有人;同时也不考虑同股不同权、代持、政府控制及其他特殊协议或安排等等特殊情况)。

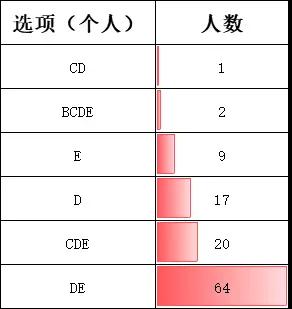

现在回过头重新统计了回复结果:

从统计结果来看,选择DE个人的较多,而笔者本人也是选择DE个人,同时也请教了一位资深的、权威的老师,给出的答案也是DE个人。选择的结果主要在C/D/E个人之间存在争议。

C个人

关于C个人的识别,C个人拥有A企业的股权权益应该为40%*60%=24%,按照235文第一层识别标准,24%自然不能作为受益所有人。

而如果按照235文依次识别的标准,股权没有达到25%的,需要通过第二层识别标准进行识别,C个人持有C企业的股权达到60%,已经达到直接拥有半数以上股权,达到了控制的标准。

最后,C企业持有A企业40%股权,C个人控制C企业,C个人可以作为A企业40%股权的受益所有人。但是此时,就出现一个问题,是否每条线(C企业、D企业)都需要按照三层标准逐一逐层穿透?

如果没有D企业持股,又必须识别出受益所有人,通过C企业追溯到的受益所有人自然就是C个人,但是因为有D企业持股,D企业通过第一层识别标准识已经别出受益所有人,笔者认为就不需要再通过第二层标准进行识别。基于这种个人观点,所以笔者没有选择C个人作为受益所有人。

D个人

关于D个人,需要将其持有的C企业和D企业的股权权益进行相加,结果为40*40+50%*40%=36%,结果已经超过了25%的识别标准,自然可以作为受益所有人。

E个人

关于E个人,计算结果为50%*50%=25%,关于25%本数是否可以作为受益所有人,一般会参考《民法通则》第一百五十五条:民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”,包括本数;所称的“不满”、“以外”,不包括本数。

235文规定的是超过25%,如果“超过”可以等同于“以上”,那应该是不包含25%本数。但是实际工作中,存在一些“以上”规定,但监管标准却包含本数的情况,例如1万元以上、5万元以上客户身份识别的规定,实际工作执行时是包含1万和5万本数的。所以谨慎考虑,超过25%包含25%本数为妥。

上一篇: 期货市场洗钱案例解读